苏东坡的古宅三苏祠进行了大规模的修缮,与此同时一批明清古籍也重新进行了整理。其中,一本《东坡全集》记载了烹制东坡肉的古法:白水慢炖猪肉。专家指出,东坡肉的做法古来有之,可能并非苏东坡原创。如果这是真的,那么东坡肉为什么如此有名呢?答案当然是“东坡”。这道以文人命名的菜使猪肉打赢了餐桌上的翻身仗,重新成为中国人最主要食用的肉类。不过,苏轼也付出了沉重的代价。

食材

无 无

无 无

为猪肉写诗

1、公元1079年,苏轼因为乌台诗案被捕入狱,之后被贬到湖北黄州。从中央到地方,苏轼的官降了好多级,俸禄也大幅减少,以至于生活十分拮据。正是在黄州期间,有文化爱生活的苏轼给自己取了“东坡居士”这个别号。除了游山玩水、写诗作赋,能够安慰他的就是猪肉。

2、为此,他专门写了一首《猪肉颂》:净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。黄州好猪肉,价贱如泥土。贵者不肯吃,贫者不解煮。早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。这首诗的前两句正交代了苏轼做猪肉的拿手方法——慢炖,也许这就是《东坡全集》记载的烹制东坡肉古法。后两句则表明猪肉很便宜,富贵人家不屑于吃。

3、为什么会这样?因为自西菜失刭巴晋灭亡以后,大量北方游牧民族南下,经过300多年的战乱先一统于隋,又一统于唐。建立唐朝的李氏家族虽然是汉人,但早已严重胡化。皇族如此,吃得起肉的贵族、官僚们也是如此。胡人自然更爱吃羊肉,正是在苏轼出生前的数百年间,猪肉逐渐没落。学者王利华指出,在魏晋—隋唐时代的华北地区,猪的饲养仍较为普遍,但数量与两汉时期相比已明显下降,不成规模,与黄土高原畜牧地带的大规模养羊无法同日而语。《齐民要术》与《四时纂要》两部农书对养羊的重视程度远远超过养猪。中古文献中猪、豕、彘、豚的出现频率也远低于羊。学者黎虎更认为,羊肉在古代人民饮食生活中的比重,从汉代起大约已胜猪肉一筹。魏晋南北朝时期羊的总量已明显超过猪。《宋会要辑稿》中的一则记载也很能说明问题。北宋熙宁十年(公元1077年),宫廷御厨一年使用猪肉4131斤、羊肉43万多斤,猪肉仅是羊肉的一个零头。久居首都开封的苏轼更是在给弟弟苏澈的诗中说自己“十年京国厌肥羜”,羜即是小羊。除了胡风的影响,猪肉还遭到了历代医学家的恶评:“凡肉有补,惟猪肉无补”,“猪为用最多,惟肉不宜多食,令人暴肥,盖虚肌所致也”,“猪肉能闭血脉、弱筋骨、虚人肌、不可久食”。

4、孙思邈更是指出:“凡脱眺掩暄猪肉久食,令人少子精,发宿病。豚肉久食,令人遍体筋肉碎痛乏气。”对此,苏轼的回答是“我不相信”。苏燹撬损振轼的朋友吕希哲记下了这样一件事:一天,苏轼向朋友们赞叹猪肉的美味,他的朋友范祖禹说:“吃猪肉引发风病怎么办?”苏轼马上说:“范祖禹诬告猪肉。”苏轼对猪肉的喜爱溢于言表,他甚至将自己的学问比作猪肉。在一封信中,苏轼将朋友陈襄对佛学的造诣比作龙肉,而把自己的平生所学比作猪肉,并表示“猪之与龙,则有间矣,然公终日说龙肉,不如仆之食猪肉实美而真饱也”。大意为猪和龙当然是有差距的,陈襄整天说龙肉,不如我吃猪肉既美味又管饱。

猪肉复兴

1、虽然一直到明代,李时珍在写《本草纲目》时仍小心区分着各种猪肉的毒性,并且指出:“北猪味薄,煮之汁清;南猪味浓,煮之汁浓,毒尤甚。”但随着时间流逝,苏轼赢了,东坡肉受到广泛认可。

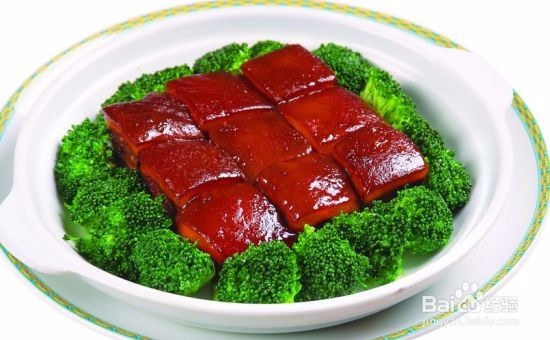

2、清代袁枚在《随园食单》中将猪肉称为“广大教主”,认为在烹饪中猪肉使用最普遍,訇咀喃谆将猪肉列入“特牲单”,专章介绍数十种猪肉的做法,而将牛肉和羊肉列入“杂牲单”仅介绍十种做法。没有胜轼龃晡檗利是没有代价的。明代李渔在《闲情偶寄》中说,食物以人命名广为流传的就是东坡肉,乍听之下,像是苏东坡的肉,苏东坡有什么罪过,要割他的肉来祭吃货们的五脏庙?出人意料的是,和李渔同时代的王夫之真的认为苏轼有罪。司马光的《资治通鉴》并没有讲宋代的历史,自然也不会提到苏轼。但王夫之在写《读通鉴论》时没有放过苏轼,这里节录一段他对苏轼热爱生活的评价:“酒肉也,佚游也,情夺其性者久矣。宠禄也,祸福也,利胜其命者深矣。志役于雕虫之技,以耸天下而矜其慧。学不出于揣摩之术,以荧天下而雠其能。”王夫之用“修身齐家治国平天下”的士大夫准则批判苏轼,认为对美食和旅游的热爱夺去了他的本性,而致力于生活艺术,则是用雕虫小技向世人夸耀自己的才华。除此之外,他还将汉代周勃等人对贾谊“专欲擅权,纷乱诸事”的评价概括苏轼的政治作为。王夫之的批判并没有阻碍后人对苏轼的推崇,同样也阻止不了人们对东坡肉的热爱。究其原因,苏轼的伟大不必赘言,而东坡肉的美味则值得一说。虽然暂时还搞不清楚“东坡肉”如何成了“红烧肉”的同义词,但现代东坡肉的确是红烧的,五花肉加上糖、茴香等佐料,讲究些可以用酒代替水来慢炖,还会加竹笋。茴香、胡椒等香料对肉类的提香作用众所周知,不仅做猪肉放,做牛羊肉也放。但很少有人注意到,糖在红烧肉中扮演的角色。

3、在烹饪过程中,糖会和肉,确切地说是和蛋白质分解出来的氨基酸产生化学反应。这一反应在1912年由法国化学家美拉德提出,因此被称为美拉德反应。美拉德反应会使原本没有香味的生肉产生肉香,而红烧是发生美拉德反应的理想环境,五花肉中的脂肪也会参与这一反应。当然,我们也不能忘记人类对高糖、高脂食物的追求几乎是先天的。

4、美拉德反应能产生人们所需要或不需要的香气和色泽。例如亮氨酸与葡萄糖在高温下反应,能够产生令人愉悦的面包香。而在板栗、鱿鱼等食品生产储藏过程中和制糖生产中,就需要抑制美拉德反应以减少褐变的发生。

5、不过,苏轼在做东坡肉的时候,加糖的可能性不大。虽然中国在唐代就从印度引进了制糖术,但根据学者季羡林的研究,中国在宋代仍需要大量进口糖,而直到明代中国才在精炼白糖方面处于领先地位。

6、事实上,一直到清代,糖仍然不是生活必需品,“开门七件事”中并没有糖。让我们重温一下清人的这首小诗:“书画琴棋诗酒花,当年件件不离他。而今七事都更变,柴米油盐酱醋茶。”能兼通“书画琴棋诗酒花”和“柴米油盐酱醋茶”,不正是苏轼的一个可贵之处吗?而东坡肉的流行也正可以归因为这道文人菜的雅俗共赏吧。